ОБЗОРЫ

В обзоре представлен анализ паразитологической ситуации в Приморском крае по парагонимозу за последние 30 лет. В начале 90-х годов ХХ века при плановых медицинских обследованиях парагонимоз выявлялся у 1–6% жителей региона. С 1996 г. ситуация на территории юга Дальнего Востока России претерпела коренные изменения. В течение 1–2 лет популяция речных раков в водотоках от Южного Приморья вплоть до бассейна реки Амур существенно уменьшилась. С 2000 г. наблюдалось сокращение, а в последующем – отсутствие случаев заболевания среди населения региона. С 2014 г. количество речных раков в водотоках Приморского края начало увеличиваться. В 2019 г. зарегистрирован первый пациент с ларвальным парагонимозом. Обобщен опыт сотрудников Краевой клинической больницы Владивостока за период с 1967 по 1996 г. по работе с 368 пациентами с ларвальным парагонимозом. Клиника заболевания проявлялась в среднем через 1–4 недели от момента заражения. Диагноз подтверждался в 97,9% случаев серологическим методом. При лечении празиквантелом пациентов с ларвальным парагонимозом выздоровление наступало в 89% случаев. Продолжительность заболевания составляла от 1–2 до 10 и более лет.

Внедрение новых методов робот-ассистированных и лапароскопических оперативных вмешательств позволяет расширить показания к операциям, а с другой – породило ряд специфических проблем, связанных с техническими особенностями малоинвазивного лечения. Последнее заставляет по-новому рассмотреть влияние хирургической агрессии на пациента. Детального анализа требует влияние пневмоперитонеума и положения пациента на венозный возврат, изменения регионального кровотока и сопутствующие сдвиги некоторых гомеокинетических систем. В обзоре описаны особенности анестезиологического обеспечения робот-ассистированных оперативных вмешательств. Антифизиологическое положение на операционном столе, напряженный карбоксиперитонеум и карбокситоракс оказывают влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, функцию почек, печени, кишечника, систему свертывания крови, иммунную систему и механизмы терморегуляции, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями, а время операции и анестезии требует от врача кроме знаний патофизиологии умение прогнозировать ход событий и предпринимать действия, направленные на предотвращение развития осложнений. Робот-ассистированные оперативные вмешательства, несмотря на малотравматичность, обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать во время подготовки пациента к операции, выбора способа оперативного вмешательства и ведения в периоперационном периоде.

Обзор литературы представлен проблемным анализом содержания современных научных публикаций о дрожжеподобных грибах рода Candida семейства Saccharomycetaceae. В 90% случаев этиологическим фактором хронических, рецидивирующих инфекционно-воспалительных процессов становятся резидентные обитатели микробиома полости рта, кишечника, урогенитального тракта и кожи человека, представители условно-патогенных грибов вида Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout, 1923. Статья посвящена актуальной медико-социальной проблеме эндогенных оппортунистических инфекций на примере кандидоза (кандидамикоза). В обзоре приводится концептуальный анализ изменений микробиологических свойств клинически значимых в медицинской микробиологии видов кандид с убиквитарным распространением: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida dubliniensis, Candida auris. Представлен современный взгляд на проблемы риска развития поверхностного и инвазивного кандидамикоза как оппортунистической, нециклической инфекции. Признаки однотипного патологического процесса развиваются при участии разных видов условно-патогенных грибов в монокультуре и ассоциациях на фоне иммунодефицита.

Представлен обзор литературы, посвященный ультразвуковому мониторингу волемического статуса и органной перфузии у пациентов в критическом состоянии, определению чувствительности к инфузионной нагрузке с помощью допплерометрических показателей кровотока в периферических артериях. Обосновывается надежность и точность этих параметров, их соответствие показателям, полученным методами препульмональной и транспульмональной термодилюции. Рассматриваются технические аспекты ультразвукового исследования данных параметров.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель: изучение перспектив поиска новых вирулентных бактериофагов в палеонтологическом материале, извлеченном из зоны вечной мерзлоты.

Материал и методы. Методом шотган-метагеномного секвенирования оценена структура вирома содержимого толстой кишки мумии щенка волка (Canis lupus) периода позднего плейстоцена.

Результаты. В исследовании продемонстрировано преобладание в структуре изученного вирома хвостатых бактериофагов семейства Myoviridae, включая группу PhiKZ-подобных фагов.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о возможности использования палеонтологического материала, сохраняющегося в древней мерзлоте Арктики, в качестве ресурса для поиска и выделения новых вирулентных бактериофагов.

Цель работы – оценка применимости системы, основанной на магнитной левитации, для изучения автоагрегации грамотрицательных и грамположительных патогенных бактерий и выяснения механизмов, контролирующих автоагрегацию.

Материалы и методы. В работе были использованы вирулентные штаммы Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Listeria monocytogenes. Количество живых бактерий определяли с использованием дифференциального красителя Live/Dead®. Окраску курлей E. coli проводили красителем конго красный.

Результаты. Все 4 протестированных вида бактерий в использованных нами условиях формировали автоагрегаты, которые левитировали в объеме жидкости в течение до 72 часов (время наблюдения). Количество живых бактерий в автоагрегатах через 72 часа составляло от 82 (E. coli) до 99% (L. monocytogenes). С использованием описанной системы было показано, что формирование автоагрегатов E. coli зависит от продукции курлей – поверхностных структур, играющих большую роль также и в формировании биопленок.

Заключение. Предложена система магнитной левитации, позволяющая изучать молекулярные механизмы автоагрегации и флокуляции патогенных бактерий.

Цель: изучить взаимосвязь SNP АCE ((Alu Ins/Del I>D), rs 4646994) SNP гена ангиотензиногена 1 AGT:521 С>Т ((Thr 174 Met), rs 4762), SNP гена ангиотензиногена 2 AGT:704 Т>С ((Met 235 Thr), rs699), SNP гена рецептора типа 1 ангиотензина-2 AGTR1: A1166C; А>С (rs5186) с наличием диастолической дисфункции левого желудочка у больных гипертонической болезнью.

Материалы и методы. Обследованы 74 пациента (26 жeнщин и 48 мyжчин) с гипертoнической бoлезнью 1–2-й стaдии. Анализ генетических полиморфизмов проводился методом полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма длин рестракционных фрагментов ДНК.

Результаты. В группе больных с диастолической дисфункцией левого желудочка обнаружен полиморфизм СС-генотипа AGT:704 Т>С (Met 235 Thr), (χ2 = 8,18; р = 0,017), который почти в три раза увеличивает вероятность нарушения расслабления миокарда (OR 2,85), и CC генотипа гена рецептора 1-го типа ангио тензиногена (AGTR1: A1166C), (χ2 = 1,77; р = 0,041), увеличивающий вероятность диастолической дисфункции левого желудочка в два раза (OR 2,39).

Выводы. СС-генотип AGT:704 Т>С (Met 235 Thr) и СС-генотип гена рецептора 1-го типа ангиотензиногена (AGTR1: A1166C) взаимосвязаны с развитием диастолической дисфункции левого желудочка у больных гипертонической болезнью.

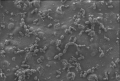

Цель: оценка интенсивности и особенностей образования бактериальных биопленок, формируемых неферментирующими грамотрицательными бактериями Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii на керамических образцах биокомпозитного состава на основе волластонита и диоксида циркония, в том числе модифицированных добавкой биоактивной фазы гидроксиапатита (ГАП).

Материалы и методы: исследование биопленок, сформированных на образцах биокерамики, изготовленных оригинальным авторским методом, с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ). Изучаемые образцы: керамика некомпозитная на основе волластонита (CaSiO3); керамика композитная на основе волластонита в составе с ГАП (CaSiO3-ГАП); керамика некомпозитная на основе диоксида циркония Zr2O; керамика на основе диоксида циркония в составе с ГАП 15 масс. % (ZrO2-(15 масс. % ГАП); керамика на основе диоксида циркония в составе с (ZrO2-(50 масс. % ГАП). Биопленки на образцах получали, размещая образцы в питательной среде с P. aeruginosa и A. baumannii. Культивирование проводили при 37 °C в течение 24 и 48 часов. Определение процента заселенности бактериями поверхности исследуемых образцов производилось методом анализа РЭМ изображений с помощью классификатора на основе локального бинарного паттерна (Local Binary Pattern, LBP).

Результаты. При исследовании выявлена заметная разница в активности формирования и структуре бактериальной биопленки на всех исследуемых образцах. Интенсивность формирования биопленки (процент покрытия поверхности образцов керамики на основе ZrO2), определенная с помощью классификатора на основе LBP, была следующая: керамика ZrO2 без ГАП – 28,13%, ZrO2 + 15 масс. % ГАП – 28,33%, ZrO2 + 50 масс. % ГАП – 88,46%. Установлено, что на всех образцах с добавлением ГАП бактериальные биопленки образуются более активно.

Заключение. Наличие ГАП в составе биокерамики повышает интенсивность формирования бактериальных пленок на поверхности образца. В то же время это свидетельствует о более высокой биосовместимости таких материалов. С точки зрения оценки риска возникновения инфекционного процесса при применении биокерамических материалов для замещения дефектов костной ткани наиболее оптимальным вариантом является биокерамика с добавкой не более 15 масс. % ГАП.

Цель: оценить возможность применения ускоренного метода определения этиологии инфекций в моче, диализате и остаточной антимикробной активности на основе технологии лазерного светорассеивания.

Материалы и методы. Культурально с января по сентябрь 2019 г. обследовано 106 образцов мочи и 42 образца диализата от детей в возрасте от года до 16 лет с различной патологией мочевыделительной системы, а также находящихся на перитонеальном диализе, на анализаторе ALIFAX HB&L LIGHT (Alifax, Италия), использующем технологию лазерного светорассеивания.

Результаты исследования. Через три часа после посева 81 проба показала отрицательный результат (76,4%), 25 образцов – положительный (23,6%). В 38 (90,5%) пробах диализата микроорганизмы не обнаружены, в двух образцах выделены Staphylococcus aureus (104 КОЕ/мл), в одном диализате обнаружены Corynebacterium sp., а также ассоциации Escherichia coli + Candida albicans + Staphylococcus haemolyticus, связанные с колонизацией перитонеального катетера. Бактериурия вызвана представителями порядка Enterobacterales в 39,3% (E. coli, Morganella morganii, Citrobacter amalonaticus, Enterobacter cloacae), неферментирующими грамотрицательными бактериями – в 14,3% (Pseudomonas aeruginosa, Ralstonia picketii, Oligella sp., Acinetobacter baumannii), Enterococcus sp. – 21,4%, S. haemolyticus, Staphylococcus epidermidis – 10,7%, Candida albicans – 3,6%, контаминация: Streptococcus viridians, Corynebacterium sp. – 7,1%. Остаточная антимикробная активность в моче выявлена у 30,1% пациентов.

Заключение. Технология лазерного светорассеивания позволяет ускоренно выявлять минимальную концентрацию микроорганизмов в меньшем количестве мочи или диализата, что очень важно для ускоренной диагностики инфекций мочевыводящих путей и осложнений при перитонеальном диализе у детей.

Цель: оценить чувствительность К. pneumoniae и P. aeruginosa к препарату поливалентного бактериофага и его влияние на биопленкообразование и сформированную биопленку штаммов, выделенных от пациентов с ортопедической инфекцией.

Материалы и методы. Протестировано 50 клинических изолятов K. pneumoniae и 50 – P. aeruginosa. Идентификацию выполняли методом MALDI-TOF-MS, антибиотикочувствительность оценивали в соответствии с EUCAST v.21. Детекцию генов карбапенемаз осуществляли методом ПЦР в реальном времени. Чувствительность клинических штаммов к поливалентному пиобактериофагу определяли методом спот-теста, а K. pneumoniae ATCC 33495 и P. aeruginosa – ATCC 27853 при оценке кинетических кривых роста. Биопленки чувствительных к бактериофагам штаммов формировали по методу O’Toole путем совместной инкубации бактерий с фагами. Влияние бактериофагов на 24-часовые биопленки оценивали сравнением оптической плотности экстрактов красителя обработанных бактериофагом лунок и контрольных при 570 нм.

Результаты. 7 (14%) клинических штаммов K. pneumoniae и 15 (30%) P. aeruginosa были устойчивы к карбапенемам. 6 изолятов K. pneumoniae продуцировали NDM-кабапенемазы, 4 изолята P. aeruginosa – VIM-карбапенемазы. Коммерческий препарат бактериофага был активен в отношении 36% и 56% штаммов K. pneumoniae и P. aeruginosa соответственно, включая 1 из 6 и 4 из 15 карбапенем-устойчивых изолятов. Большинство изученных штаммов снижали продукцию биопленок при совместной инкубации с фагом, однако снижение биомассы более 80% выявлено только для P. aeruginosa. Воздействие бактериофага на уже сформированные биопленки было менее выраженным, несмотря на снижение биомассы биопленок у 78% и 68% штаммов K. pneumoniae и P. aeruginosa соответственно.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейших исследований, посвященных изучению активности бактериофагов в отношении возбудителей ортопедической имплантат-ассоциированной инфекции, и разработки методов фаготерапии для лечения профильных пациентов.

Цель: оценить клиническую значимость феномена симультанной (одновременной) вегетации путем микробиологического исследования видового состава пародонтальных карманов и поверхности корня и спинки языка при хроническом (генерализованном) пародонтите.

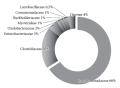

Материалы и методы. Проведен проспективный микробиологический анализ клинически значимых видов условно-патогенных микроорганизмов из патологических зубодесневых карманов и микробиома корня и спинки языка при хроническом (генерализованном) пародонтите легкой, средней и тяжелой степени в Хабаровском крае у 88 пациентов ключевой группы Всемирной организации здравоохранения 35–44 лет (ДИ 95% 34,8–44,3) стоматологической клиники «Унистом» Дальневосточного государственного медицинского университета за период 2016–2019 гг.

Результаты. Видовой состав условно-патогенных микроорганизмов в биотопах патологических зубодесневых карманов и корня и спинки языка совпадает при хроническом пародонтите, среднее значение 89,7 ± 2,9% (ДИ 95% 85,8–94,4). Среднее значение количества видов клинически значимых условно-патогенных микроорганизмов пародонтальных карманов и корня и спинки языка в ассоциациях: 3,9 (ДИ 95% 1,8–5,4). Бактерии рода Leptotrichia выявляются одновременно в пародонтальных карманов и с корня и спинки языка в клинически значимых ассоциациях с Staphylococcus aureus (ДИ 95% 37,3–65,4), среднее значение индекса Шеннона Н имело высокие показатели 3,1 ± 0,4; среднее значение индекса Симпсона С составило 0,39 ± 0.06. Бактерии рода Leptotrichia в ассоциации с Streptococcus pyogenes (ДИ 95% 35,8–79,3), среднее значение индекса Шеннона Н 2,9 ± 0,3; среднее значение индекса Симпсона С 0,28 ± 0.06, достоверно поддерживают рецидивирующее течение оппортунистического инфекционно-воспалительного процесса в пародонте. Установлена доминирующая роль золотистых стафилококков и пиогенных стрептококков в биотопах пародонтальных карманов и корня и спинки языка при обострениях хронического пародонтита. Титр условно-патогенных микроорганизмов в патологических зубодесневых карманах 2–5lgКОЕ (колониеобразующих единиц) при легкой и средней степени тяжести на 1–2 порядка ниже титра условно-патогенных микроорганизмов с корня и спинки языка 4–6lgКОЕ (ДИ 95% 2,1–6,5).

Заключение. Оценка феномена симультанной вегетации условно-патогенных микроорганизмов микробиома полости рта позволяет совершенствовать лабораторную (микробиологическую) диагностику при хроническом пародонтите и рекомендовать применение неинвазивного микробиологического метода для опосредованной диагностики видового состава условно-патогенных микроорганизмов пародонтальных карманов по составу условно-патогенных микроорганизмов корня и спинки языка при хроническом пародонтите для персонификации лечения и профилактики.

Цель: характеристика патогенных фено- и генопрофилей стафилококков разной видовой принадлежности, выделенных из секрета предстательной железы у мужчин с хроническим бактериальным простатитом.

Материалы и методы. Бактериальный спектр микрофлоры исследовали бактериологическим методом, видовую идентификацию микроорганизмов осуществляли методом масс-спектрометрии. Детекция генов, детерминирующих факторы патогенности, проведена методом полимеразной цепной реакции. Cпособность к биопленкообразованию, антилизоцимную, гемолитическую и адгезивную активность стафилококков определяли фотометрическим методом.

Результаты. Установлено доминирование стафилококков в структуре возбудителей хронического бактериального простатита. Данные микроорганизмы вне зависимости от их видовой принадлежности обладали выраженным патогенным потенциалом. Определены особенности биопрофилей культур разных видов по выраженности изученных биологических свойств: гемолитическая активность, способность к адгезии и образованию биопленок была достоверно выше у S. aureus, напротив, штаммы CNS характеризовались высокой антилизоцимной активностью. Отмечено существенное отличие в распространенности генов, детерминирующих факторы патогенности у изученных стафилококков разных видов.

Заключение. Патогенный биопрофиль стафилококков разных видов, выделенных при хроническом бактериальном простатите, может использоваться в качестве критерия для поиска и идентификации возбудителя, а также для разработки эффективных подходов к терапии.

Цель: комплексная оценка микробиологических свойств Enterococcus faecalis, выделенных из мочи у детей с инфекцией мочевыводящей системы (ИМС), для определения их этиологической значимости.

Материалы и методы. Клинические изоляты E. faecalis (n = 51), выделенные из мочи детей в возрасте от 3 дней до 17 лет, находившихся на лечении по поводу инфекции мочевыделительной системы в период с 2013 по 2017 г. Биологические свойства энтерококков оценивали классическим микробиологическим и современным молекулярно-генетическим методами. Статистическую обработку цифровых данных проводили с помощью непараметрических методов.

Результаты. Выявлена фенотипическая и генетическая неоднородность микробиологических свойств изучаемой коллекции мочевых изолятов энтерококков. Используя статистические методы анализа, были установлены значимые связи между наличием генов патогенности, антибиотикорезистентности и фенотипическими проявлениями биологических свойств у мочевых изолятов Е. faecalis. По результатам оценки фенотипических проявлений биологических свойств и наличию определенных генов изучаемые энтерококки были распределены на группы, которые соотносились с определенными сиквенс-типами (ST). На основании выявленных связей некоторых биологических свойств мочевых изолятов Е. faecalis с принадлежностью их к определенному сиквенс-типу нами был разработан алгоритм оценки этиологически значимых и высоковирулентных E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС.

Заключение. Комплексное определение некоторых потенциально важных биологических свойств возбудителя: ферментативной активности, связанной с патогенностью и биохимической активностью, антибиотикорезистентностью, не только на фенотипическом, но и на генетическом уровне позволяет оценить диагностическое значение уроштаммов E. faecalis, выделенных из мочи детей с ИМС, что будет способствовать персонифицированному подходу к лечению данных пациентов.

Цель: Изучение этиологической структуры микрофлоры ран и ее чувствительности к антибактериальным препаратам у пострадавших с термическими ожогами в специализированных отделениях для пациентов с термической травмой.

Материал и методы. Анализированы результаты микробиологических исследований 2354 проб отделяемого раневой поверхности 1581 пострадавшего с тяжелыми термическими ожогами, лечившихся в ожоговом отделении и в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Центра экстренной медицинской помощи Республики Саха (Якутия) в период с 2016 по 2020 г. Обработка данных и анализ антибиотикорезистентности выполнены на онлайн-платформе AMRcloud (версия: Beta, 05.07.2022).

Результаты. Выявлено, что в ожоговых ранах среди выделенных возбудителей доля Staphylococcus aureus составила 26,1%, Enterococcus faecalis – 24,5%, Pseudomonas aeruginosa – 11,9%, Klebsiella pneumonia – 9,4%, Acinetobacter baumannii – 7,9% и Escherichia coli – 6,0%. Установлена чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов к карбапенемам и высокая резистентность к цефалоспоринам и фторхинолонам.

Заключение. Микробные штаммы, выявленные у пациентов с термическими ожогами, свидетельствует об инфицировании ран представителями внутрибольничной микрофлоры и их высокой резистентности к часто используемым антибиотикам.

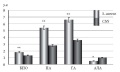

Цель. Выявление разницы обнаружения грибов рода Candida и их видового состава у людей с патологией желудочно-кишечного тракта и у здоровых людей, проходящих плановый медицинский осмотр.

Материалы и методы. В качестве материала для исследования взят биологический материал пациентов, проходящий плановый медицинский осмотр (контрольная группа), и пациентов с патологией кишечника. После обнаружения колоний грибов на среде Сабуро идентификация проводилась при помощи хромогенного агара. Часть штаммов была идентифицирована при помощи масс-спектрометрии.

Результаты. В результате проведенного исследования обнаружено, что частота встречаемости грибов рода Candida более чем в три раза выше у пациентов с патологией кишечника. В видовом составе также встречаются отличия между исследованными группами. Так, Candida krusei встречается более чем в 5 раз чаще в случае патологии ЖКТ.

Заключение. Различия в частоте встречаемости и видовом составе грибов рода Candida, выделенных из кишечника, требует большего внимания к диагностике заболеваний кишечника и выбору антимикотической терапии.

Цель: изучить взаимосвязь физического развития со стереотипами питания у младших школьников.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки в течение 3-х лет были обследованы 266 детей. Исследование стереотипов питания проводилось путем анкетирования родителей. Физическое развитие оценивалось по основным антропометрическим показателям с определением соматотипа и гармоничности развития. Заболеваемость изучали по индивидуальным картам развития путем выкопировки данных.

Результаты. В питании младших школьников преобладают углеводы и снижено количество белок- и кальцийсодержащих продуктов. Физическое развитие большей части детей дисгармоничное за счет дефицита массы тела (82%) и избытка массы (8%). У 24% детей имеется нарушение осанки, у 15 и 3% – кариес и эндемический зоб, 45% более 4 раз в год переносят острые респираторные инфекции.

Заключение. Стереотипы питания младших школьников характеризуются несбалансированным питанием, что способствует негармоничному развитию, а также влияет на снижение общей сопротивляемости организма.

Цель: изучить показатели качества жизни (КЖ) и качества жизни, связанного со здоровьем (КЖСЗ), у обучающихся по медицинским специальностям в образовательных организациях высшего образования.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 114 человек в возрасте от 18 до 23 лет, которые были распределены в 2 группы: 1-я группа – 55 человек, обучающиеся по медицинским специальностям (ОМ) в образовательных организациях высшего образования, в том числе в Тихоокеанском государственном медицинском университете и проходящие практическую подготовку в г. Южно-Сахалинске – ОМ, женщины составили 58,2% (32), мужчины 41,8% (23). 2-я группа – 59 человек, обучающихся по немедицинским специальностям (ОНМ) в образовательных организациях высшего образования в Сахалинском государственном университете», г. Южно-Сахалинск, женщины – 50,8% (30), мужчины 49,28% (29). Определено влияние на состояние здоровья социально-экономических факторов, рассчитаны основные индикаторы (предикторы) качества жизни, связанные со здоровьем.

Результаты. В структуре заболеваний, определяющих 2, 3А группы здоровья, превалировали заболевания класса IX. Болезни системы кровообращения (I00-I99) ОМ – 12%; ОНМ – 24,4%. Последующие рейтинговые места принадлежали заболеваниям классов ХI. Заболевания органов пищеварения (K00-K93) составляли 47,8%, офтальмологические заболевания (H00-H59) – 35,5%. Значительное ограничение жизнедеятельности выявлено более чем у 3% респондентов, а 99% респондентов указали на снижение работоспособности. Среди ОМ 1,7% респондентов имели признаки депрессии, их беспокоили боли различной интенсивности (44,5%). Снижение социальной активности в группе ОНМ отмечено у 4% респондентов.

Заключение. Мониторинг КЖ позволяет разработать многоуровневую балльную систему оценки профилактики нарушений здоровья обучающихся в вузах. На этой основе внесены предложения по изменению менеджмента здорового образа жизни, дополнена модель динамического наблюдения здоровья обучающихся в высших образовательных организациях, имеющих факторы риска нарушения здоровья, разработан индивидуальный маршрут реабилитации и профилактики заболеваний для обучающихся высших учебных заведений на основе изучения КЖ.

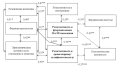

Цель: создание алгоритма комплексной оценки эндогенных и экзогенных факторов и риска развития инфекций мочевыводящих путей (ИМП) для оптимизации профилактических мероприятий, в многопрофильных медицинских организациях.

Материалы и методы. Все пациенты, вошедшие в исследование, были разделены на 2 группы. Группа 1 сформирована на базе КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн» (КГБУЗ «АКГВВ») (700 историй болезни). Группа 2 – на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница (КГБУЗ «ККБ») (500 историй болезни). У пациентов, вошедших в исследование, проведена оценка эндогенных и экзогенных факторов риска.

Результаты. На основе комплексной оценки экзогенных и эндогенных факторов риска развития ИМП, связанных с оказанием медицинской помощи среди пациентов различных возрастных групп, разработан алгоритм оптимизации профилактических мероприятий.

Заключение: алгоритм профилактических мероприятий экспертной оценки определения групп и факторов риска ИМП, связанных с оказанием медицинской помощи, позволяет оптимизировать систему профилактики данной группы инфекций. Создание баз данных факторов риска, способствующих инфицированию, необходимо для экспертной оценки стандартных операционных процедур и внутреннего аудита качества медицинских манипуляций и определяет оптимальный объем профилактических мероприятий по снижению заболеваемости ИМП.