ОБЗОРЫ

В настоящей работе предложена и обоснована артроскопическая классификация патологических процессов в тазобедренном суставе при аваскулярном некрозе головки бедренной кости (АНГБ). В 2018–2022 гг. нами разработан и внедрен в клиническую практику «Способ малоинвазивной двухэтапной декомпрессии с костной пластикой» (патент РФ №2691543), где первым этапом выполнялась лечебно-диагностическая артроскопия тазобедренного сустава. Прототипом изобретения выбрана международная классификация ARCO (Association Research Circulation Osseous classification). Эндоскопическая картина фиксировалась и сравнивалась с данными лучевых методов исследований (рентгенограмм, спиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографии). Выявленные изменения характеризуются отсутствием выраженных патологических признаков при 0-й, I стадии по ARCO, что свидетельствует о возможности артроскопического вмешательства только с целью дренирования полости сустава. Дальнейшее развитие некроза сопровождается формированием хондроидных тел, наличием дефектов крупных хрящевых элементов, разволокнением суставной губы, лизисом связки головки бедренной кости с последующим развитием артроза и требует комбинированного подхода.

Купирование болевого синдрома у пациентов с переходными пояснично-крестцовыми позвонками проводят с помощью консервативных и оперативных методов. К первым относят приемы традиционной восточной медицины, мануальную терапию, физиотерапевтические процедуры, лечебные медикаментозные блокады. Объем оперативных вмешательств включает резекцию зоны псевдоартроза, малоинвазивную эндоскопическую хирургию, радиочастотную абляцию, межтеловой спондилодез. В статье приведены ближайшие и в некоторых случаях отдаленные результаты лечения, возникающие при этом причины неудовлетворительных исходов и осложнений. Актуальность проблемы обусловлена не только значительной распространенностью переходных пояснично-крестцовых позвонков в популяции, но и отсутствием единых, общепринятых алгоритмов в выборе индивидуальной лечебной тактики, учитывающей анамнез, возраст пациентов, сопутствующие дистрофические изменения вышерасположенных позвоночно-двигательных сегментов.

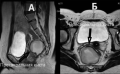

Пресакральное, или параректальное, пространство является потенциальным местом для формирования различных кист и опухолей, поскольку оно состоит из многих типов эмбриональных тканей. Магнитно-резонансная томография является основным методом диагностики пресакральных кист, вспомогательным методом является эндоскопическая ультрасонография. Данные образования подлежат обязательному хирургическому удалению, даже в случаях бессимптомного течения. В работе представлен успешный опыт лечения 3 пациентов с использованием различных хирургических доступов. Представлены их преимущества и недостатки.

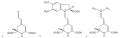

Беталаины – растительные пигменты, синтезируются в клетках гвоздикоцветных (красная свекла, опунция и др.), участвуют в инактивации активных форм кислорода и свободных радикалов. В обзоре суммированы данные по физико-химическим и фармакологическим свойствам беталаинов. Беталаины устраняют последствия окислительного стресса, эффективны в коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете и абдоминальном ожирении, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Обогащенная беталаинами диета оказывает широкий спектр противоракового действия. Беталаины защищают от окислительных повреждений дофаминэргические нейроны головного мозга и снижают выраженность нейродегенеративных расстройств при болезни Альцгеймера и Паркинсона. Однако беталаины малоустойчивы и подвергаются деградации при переработке и хранении растительного сырья. Подчеркивается актуальность разработки новых, не повреждающих технологий беталаинсодержащих фитопрепаратов.

Обзор посвящен оценке факторов, оказывающих влияние на здоровье медицинских работников бюро судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомических отделений. Санитарно-гигиенические условия работы в судебномедицинских учреждениях имеют специфические особенности, связанные с повышенным уровнем микробной контаминации, температурным режимом, уровнем освещенности, состоянием воздушной среды и другими факторами. Отмечена высокая заболеваемость медицинских работников, обусловленная прямым контактом с инфицированным материалом. Обобщены современные сведения по организации противоэпидемических, санитарно-гигиенических и дезинфекционных мероприятий и контролю инфекционной безопасности персонала.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

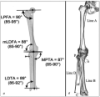

Цель: изучение эффективности высокой тибиальной остеотомии (ВТО) при лечении остеоартроза коленного сустава 2–3-й стадии.

Материалы и методы. За период 2015–2022 гг. на базе КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» выполнено 56 операций с применением ВТО у 49 пациентов с остеоартритом коленного сустава 2–3-й стадий. Выполняли бипланарную остеотомию выше бугристости большеберцовой кости. Фиксацию осуществляли пластинами с угловой стабильностью. Результаты оценивали по шкалам Лисхольма (Lysholm Knee Score) и ВАШ.

Результаты. Отслежены результаты у 37 пациентов в сроки до 5 лет. Коррекция деформации достигнута в каждом случае. Отмечено стойкое уменьшение средних значений шкалы ВАШ от 1,1 до 2,7 балла. Также отмечено выраженное улучшение клинических и функциональных показателей коленного сустава по шкале LKS. Выживаемость пациентов после процедуры через 5 лет составила 100%.

Заключение. Высокая тибиальная остеотомия является сложной процедурой, требующей длительного обучения и практики хирурга, правильной оценки показаний, тщательного предоперационного планирования и соблюдения хирургических методик. Результаты ВТО позволяют надеяться на возможность долговременной отсрочки в проведении эндопротезирования коленного сустава.

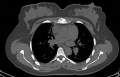

Цель: оценить результативность трансторакальной биопсии под контролем компьютерной томографии (КТ) при диагностике злокачественных новообразоаний легких и средостения.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 32 случаев трансторакальной биопсии под КТ-контролем. Для Cor-биопсии с дополнительным исследованием мазков-отпечатков показанием послужили подозрительные на злокачественные образования легкого и средостения опухоли размером более 2,0 см в доступной для манипуляции зоне. Проводилась пошаговая процедура с КТ-позиционированием объекта, разметкой программой для лучевой терапии и выполнением процедуры. Сравнивались цитологическая и гистологическая оценка материала.

Результаты. Анализ 32 манипуляций пациентам с образованиями легких (75 ± 7,7%) и средостения (25 ± 7,7%), подтвердил техническую результативность процедуры, продолжительность которой составила 37 ± 9 мин. Диагноз подтвержден при цитологическом анализе мазков-отпечатков в 81,3 ± 6,9% случаев, а с помощью гистологических методов – в 71,9 ± 8% (р > 0,05). Совпадение результатов исследования обоими методами составило 53,1 ± 8,8%. Иммуногистохимическое исследование материала выполнено у 69,6 ± 9,6% пациентов. Осложнения процедуры наблюдались у 21,9 ± 7,3% пациентов (пневмоторакс и гемофтиз). Цитологическое исследование позволило с высокой степенью вероятности предвидеть результаты планового гистологического и иммуногистохимического исследования.

Заключение. Трансторакальная пункция под контролем КТ является высокоэффективным методом диагностики злокачественных образований легких и средостения и позволяет провести их морфологическую характеристику в 81% случаев.

Цель: Оценка фактического питания детей сахарным диабетом 1-го типа для разработки рекомендаций по коррекции питания.

Материалы и методы. Проведено наблюдательное исследование фактического питания типа «случай-контроль» в группе детей с сахарным диабетом 1-го типа (СД1; n = 47) и группе сравнения условно здоровых детей, проживающих в Омской области (n = 43). Фактическое питание изучалось методом анализа частоты потребления пищи в интервью с родителями.

Результаты. Уровень потребляемой с пищей энергии составил в группе детей с СД1 1929 ккал, соответствовал физиологическим потребностям и не отличался от группы сравнения. Однако энергетическая квота жиров была выше рекомендованной, углеводов – напротив, ниже. Энергии из добавленных сахаров и насыщенных жиров поступало в два раза больше рекомендованных уровней. Потребление белков было адекватно физиологическим потребностям, удельный вес белков животного происхождения был больше в группе детей с диабетом. Отмечено избыточное потребление жиров, нехватка омега-3 жирных кислот. Количество углеводов в рационе детей с СД1 было ниже физиологических потребностей, но не отличалось от группы сравнения, потребление простых сахаров было больше у детей из группы сравнения. Не выявлено отличий в группах по потреблению минеральных веществ и витаминов, за исключением витамина А, его было больше в рационе детей с СД1. Количество потребляемого витаминов А, D, бета-каротина, витамина В9 и йода было ниже рекомендованных. Установлен избыток натрия и фосфора в рационе, дисбаланс кальция.

Заключение. Питание детей с сахарным диабетом 1-го типа является нерациональным. Характер пищевых дисбалансов схож с группой сравнения. При недостаточном потреблении углеводов отмечен избыток простых сахаров. Приоритетными микронутриентами для коррекции являются витамины A и D, фолаты, йод.

Цель: оценка выявления носительства аллельного полиморфизма генов на заболевание ветряной оспой у взрослых.

Материалы и методы. Обследован 201 военнослужащий по призыву европеоидной расы в возрасте от 19 до 24 лет, являющиеся уроженцами и проходящими службу в Забайкальском крае. Определение полиморфизма генов осуществлялось методом полимеразной цепной реакции. Геномная ДНК выделялась из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс». Статистическая обработка выполнена с помощью программы IBMSPSS Statistics Version 25.0 «International Business Machines Corporation, Iicense No. Z125-3301-14» (США).

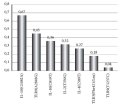

Результаты. Наибольшее прогностическое значение для ветряной оспы имеет IL-10(G1082А), наименьшее – TLR9(T1237C). Чаще ветряной оспой болеют взрослые с IL-10(C819T); IL-10(G1082А) и TLR9(A2848G). TLR9(T1237C) незначимый для ветряной оспы. ТТ и ТС IL-10(G1082A), GA и AA TLR9(A2848G), AG и GG IL-10(C819T) – активаторы ветряной оспы. AA IL-10(G1082А), СС IL-10(C819T), AA TLR9(A2848G) – протекторы ветряной оспой. Создано приложение для Android, которое позволяет осуществлять раннюю диагности ку и прогнозирование ветряной оспы у взрослых.

Заключение. Гены GA, AA IL-10(G1082A, и TT, CT IL-10(C819T), и AG, GG TLR9(A2848G) предрасполагают к заболеванию ветряной оспой, а ген AA TLR9(A2848G) снижает вероятность развития заболевания. Основными прогностическими маркерами заболевания ветряной оспой у взрослых являются полиморфизмы генов IL-10(G1082A), TLR9(A2848G), IL-10(C819T), посредством чего разработанная диагностическая модель позволяет осуществить прогнозирование и раннюю диагностику заболевания.

Целью проведенного исследования явилась оценка факторов, повлиявших на исход заболевания, приведших к смерти больного и выявление дефектов качества оказания стационарной медицинской помощи.

Материалы и методы. Проведен анализ экспертных заключений (протоколов оценки качества медицинской помощи) методом случайной выборки 116 историй болезней из различных стационаров Приморского края с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция», вызванная COVID-19 с летальным исходом за период с июня 2020 г. по август 2021 г.

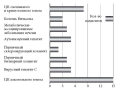

Результаты. Самая высокая летальность наблюдалась среди больных пожилого 60–79 лет (53,4%) и старческого 80–96 лет (30,2%) возрастов. Летальный исход наступал в среднем на 12,8 ± 1,3 дня болезни. Сопутствующая хроническая патология различных органов и систем наблюдалась у 96,5% умерших, причем у большинства установлено заболевание трех и более систем организма (55,2%). Расхождения клинического и патолого-анатомического диагнозов отмечались в 9 случаях (7,8%) и касались структуры клинического диагноза, переоценки значения осложнений НКВИ. Непосредственной причиной смерти у 84,5% больных явился острый респираторный дистресс-синдром.

Заключение. Лица пожилого и старческого возраста с коморбидными заболеваниями относятся к категории высокого риска по тяжелому течению COVID-19 с летальным исходом. Установлена сложность диагностики, интерпретации критических состояний и терапии этой категории больных практическими врачами.

Цель: оценить характер изменений жирового компонента состава тела у пациентов различных соматотипов при циррозе печени (ЦП).

Материалы и методы. Проанализированы данные 46 пациентов с диагнозом цирроз печени и 20 добровольцев. Антропометрическое обследование проводилось по методологическим требованиям с оценкой компонентного состава тела пациентов с использованием прибора для биоимпедансного анализа АВС-01 «Медасс» (НТЦ «Медасс», Россия). Соматотипы определялись по схеме Хит-Картера. Ранги для шкалы соматотипов были присвоены по мере увеличения баллов эндоморфии. Для выявления связи между переменными был применен метод ранговой корреляции Спирмена. Различия между непрерывными переменными определяли при помощи критерия Манна – Уитни. Статистический анализ проводился с помощью Statistica 10 (StatSoft. Inc., USA).

Результаты. Баллы по шкале Чайлда – Пью у мужчин и женщин составили 9 (7,3–11,8) и 7 (6–9) баллов соответственно. При исследовании жировой массы тела (ЖМТ) (%) пациентов с ЦП были определены показатели 27,7% (23,3–33) у мужчин и 41,2% (33,6–46,3) у женщин. У здоровых добровольцев показатель ЖМТ составил 21,9% (13,9–26,3) у мужчин и 32,7% (29,3–41,6) у женщин. Оценка связи между тяжестью ЦП и жировым компонентом тела характеризовалась коэффициентом корреляции r = -0,47528 (p-value < 0,001). Между тяжестью ЦП согласно баллам по Чайлду – Пью и соматотипами была определена достоверная отрицательная корреляционная связь (r = -0,30536, p = 0,03905).

Заключение. Результаты проведенного исследования подчеркивают значимость взаимосвязи вариантов соматотипа и изменений показателей ЖМТ у пациентов с ЦП различной степенью тяжести. Установлена обратная зависимость между суммой баллов по Чайлду – Пью и показателями эндоморфии, что необходимо учитывать при разработке математических моделей персонифицированного прогноза ЦП.

Цель исследования: выявление особенностей регионального кровотока в печени кровотока у лиц молодого возраста на фоне витамин В12-дефицитной анемии (ВБДА).

Материалы и методы. Обследованы 64 пациента в возрасте с медианой 38 лет и 95% доверительным интервалом [26; 49], с диагностированной ВБДА. Оценивали показатели гемодинамики печени и центрального кровообращения при УЗИ допплерографическим методом в импульсно-волновом режиме, цветового и энергетического картирования. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы Statistica 25,0.

Результаты. Установлено, что нарушения гемодинамики при ВБДА в дебюте заболевания прежде всего ассоциируются со снижением на 13,8% соотношения линейной скорости портального потока и диаметра воротной вены и как следствие «застоя» крови в печени. У лиц с длительным анамнезом ВБДА выявлено вовлечение венозного коллектора печеночной гемодинамики и снижение объёмных величин (16,8%) на фоне повышенного периферического тонуса печеночных сосудов (23,5%). Выявлена корреляционная зависимость показателей регионального кровотока в печени от типа центральной гемодинамики наиболее выраженная при тяжелой ВБДА и гипокинетическим типом.

Заключение. Оценка регионального кровотока печени является эффективным методом диагностики состояния органовмишеней при ВБДА и является информативным инструментом для верификации предикторов и прогнозирования тяжести данной патологии.

МЕТОДИКА

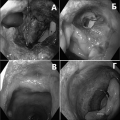

Представлено клиническое наблюдение успешного лечения ахалазии кардии 4-й степени с помощью видеолапароскопической эзофагокардиомиотомии с эзофагокардиогастропластикой по Т.А. Суворовой. Особенность операции заключается в том, что к краям образовавшегося дефекта в мышечном слое пищевода и кардии подшивают переднюю стенку желудка в виде треугольной складки. В ранний и отдаленный послеоперационный период осложнений не отмечено, дисфагия и регургитация отсутствовали. При контрастной рентгеноскопии пищевода и эзофагоскопии через один год обнаружено сокращение пищевода в длину и ширину, свободное поступление контраста в желудок, отсутствие рефлюкс-эзофагита, пищевод на всем протяжении свободно проходим для эндоскопа.

Представлен редкий клинический случай ведения пациентки 36 лет с первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ) и эктопированной аденомой паращитовидной железы (ПЩЖ) в средостение. Эктопированная аденома ПЩЖ в средостение встречается в 1–2% случаев. Это крайне редкая атипичная локализация по сравнению с множеством других возмож ных неклассических вариантов расположения. Выполнено торакоскопическое удаление аденомы. По результатам патогистологического исследования, полученного после операции материала, предварительный диагноз был подтвержден. В препарате обнаружена аденома ПЩЖ без атипии. Пациентка выписана на седьмой день после хирургического лечения в удовлетворительном состоянии.

Повреждения прямой кишки и уретроректальные свищи – наиболее распространенные осложнения при радикальной простатэктомии. Методы их хирургического лечения высокоинвазивны, а рецидивы возникают у 25% пациентов. Наиболее распространенными методами являются операция Йорка – Масона и трансперинеальная фистулопластика местными тканями или с применением лоскута тонкой мышцы бедра. Вместе с тем с 2006 года для лечения несостоятельности анастомозов пищеварительного тракта применяется эндоскопическая вакуум-аспирационная терапия. Этот метод основан на постоянной активной аспирации через монопористый пенный материал необходимого размера, фиксированный на аспирационной трубке. Представлен клинический случай успешного лечения уретроректального свища с применением вакуум-аспирационной системы, позволивший достигнуть полного разобщение свищевого хода с сохранением уретральной и анальной континенции. На 45-е сутки после радикальной простатэктомии отмечалось закрытие дефекта по данным цистоскопии и ректороманоскопии, восстановлено самостоятельное мочеиспускание. Через 6 месяцев восстановлен самостоятельный стул. Безрецидивный период в отношении основного заболевания и осложнения его лечения составляет 32 месяца.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Представлен клинический случай из практики эндоваскулярного лечения пациента с сочетанием острого инфаркта миокарда и острого ишемического инсульта. Отображена роль ранней диагностики ишемического инсульта, которая позволяет вовремя выявить эмболию крупного церебрального сосуда в послеоперационном периоде. Проанализирована тактика лечения, показана эффективность внутрисосудистой тромбэкстракции, которая эффективно снижает летальность и инвалидизацию пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Синдром Николау – редкое постинъекционное осложнение с неясными этиологией и патогенезом, характеризуется развитием острого местного болевого синдрома, локализованной эритематозной сыпи, ливедоидных и геморрагических поражений кожи с очагами ишемического некроза. Представлен клинический случай развития синдрома Николау, индуцированного внутримышечным введением раствора диклофенака в качестве обезболивающего средства после эндопротезирования тазобедренного сустава. Проведен анализ причин, клинической картины и этапов лечения постинъекционного осложнения.

Проведен анализ результатов лечения пациентов с тяжелой термической травмой, находившихся в ожоговом отделении Дальневосточного окружного медицинского центра в 2020–2022 гг. Изучен клинический случай комплексного интенсивного лечения пациента со сверхкритическим термическим поражением кожных покровов площадью более 80% поверхности тела. Показано большое значение эвакуации тяжелообожженных в специализированное отделение в максимально короткие сроки с обязательным проведением адекватной интенсивной терапии во время транспортировки. Это позволило проводить активную хирургическую тактику лечения, включающую эффективное раннее удаление некротических тканей, что снижало количество осложнений, улучшало результаты лечения. Выздоровление пациентов с критической термической травмой возможно только при условии полного медикаментозного и инструментального обеспечения, индивидуального подхода к лечению пациента, проведения активных реабилитационных мероприятий.

Описан случай развития диффузной В-клеточной лимфомы у подростка, имеющий в дебюте клинико-лабораторную картину острого повреждения почек. Особенностью представленного случая является поздняя манифестация заболевания на фоне отсутствия классических маркеров онкологических заболеваний. Верифицировать диагноз удалось только на основании повторного исследования МРТ позвоночника.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

К 65-летнему юбилею торакального отделения Приморского краевого противотуберкулезного диспансера

В обзоре обобщены основные этапы шестидесятипятилетней истории торакального хирургического отделения Приморского краевого противотуберкулезного диспансера. За это время отделение пережило трудности становления противотуберкулезной службы, является базой освоения новых технологий в тесной взаимосвязи с ведущими научными центрами страны. Ежедневным высокопрофессиональным трудом руководителей, врачей и рядовых сотрудников отделение активно развивает направления практической медицинской помощи и научной работы. Все эти страницы истории неразрывно связаны с именами людей, чей труд и личные качества достойны глубокого уважения и служат примером для новых поколений специалистов.